Langzeitversuche

Langzeitversuch Bodenbearbeitung

Langzeitversuch Bodenbearbeitung

Bodenbearbeitung im Wandel: Drei Jahrzehnte Forschung in Raasdorf

Von Pia Euteneuer

Der Bodenbearbeitungsversuch in Raasdorf besteht seit 1997 und seither sind unzählige Abschlussarbeiten und zahlreiche Publikationen entstanden. Die Versuchswirtschaft Groß-Enzersdorf gibt einen kurzen Einblick in die Versuchsanlage und bietet einen Überblick über die aktuellen Ergebnisse.

Der Versuch umfasst 5 Bodenbearbeitungssysteme mit 2 Fruchtfolgen und 4 Wiederholungen. Die 40 Parzellen (20 × 40 m) können mit herkömmlichen Bodenbearbeitungsgeräten bearbeitet werden. Die Bearbeitungsvarianten sind: konventionelle Bodenbearbeitung mit Pflug (25-30 cm), reduzierte Bodenbearbeitung (25-30 cm), Minimalbodenbearbeitung (10 cm), integrierte Bodenbearbeitung und Direktsaat (0 cm). Fruchtfolge A besteht aus Winterweizen (WW) - Mais - WW - Zuckerrübe und Fruchtfolge B besteht aus WW - Soja - WW - Winterraps. Die Böden dieser Region gehören zu den Tschernosemen, die aus kalkhaltigen Feinsedimenten entstanden sind. Sie sind tiefgründig, mittelschwer und bestehen aus schluffigem Lehm, wobei der Schluffgehalt im Unterboden stark zunimmt.

Nach fast drei Jahrzehnten zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Systemen in einigen physikalischen, chemischen und biologischen Bodenparameter. Die Direktsaat beispielsweise erhöhte im Vergleich zur Pflugbearbeitung die Bodenaggregatstabilität, die Lagerungsdichte, den organischen Kohlenstoff, die Wasserproduktivität und die Regenwurmdichte [1-3] und beeinflusste weitere bodenchemische Eigenschaften [4]. In trockenen Jahren ist der Ertrag der Direktsaat höher, in durchschnittlich feuchten Jahren gleich hoch und in feuchten Jahren niedriger als in der Pflugvariante [5]. Außerdem spart die Direktsaat auch Kraftstoff ein [6; 7].

Sie sind herzlich einladen, den Bodenbearbeitungsversuch auch in Ihre Forschungsvorhaben einzubeziehen. Weitere Details finden sie in den Publikationen der letzten Jahre:

- Euteneuer et al., 2024. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105517

- Liebhard et al, 2022. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.107719

- Simon et al., 2025. 105863. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2025.105863

- Neugschwandtner et al., 2020. https://doi.org/10.31545/intagr/114880

- Neugschwandtner et al., 2015. https://doi.org/10.17221/820/2014-PSE

- Moitzi et al., 2021. https://doi.org/10.17221/615/2020-PSE

- Moitzi et al., 2019. https://doi.org/10.1016/j.eja.2018.11.002

Langzeitversuch "Ewigroggen"

Landwirtschaftliche Dauerversuche ermöglichen die Untersuchung von Anbau- und Bodenbewirtschaftungssystemen sowie ihrer komplexen Wechselwirkungen auf Pflanzen, Böden, Schädlinge und Krankheiten, Nährstoffdynamik und mikrobielle Biodiversität im Hinblick auf eine nachhaltige Erzeugung von Nutzpflanzen (Frye und Thomas, 1991; Merbach und Deubel, 2008).

Der Versuch „Ewigroggen“ wurde im Jahr 1906 gestartet. Er befindet sich auf dem Flächen der Versuchswirtschaft Groß-Enzersdorf (48°11’N, 16°33’E; 153 m ü. M.) im Osten von Wien. Die Versuchswirtschaft ist am Westrand des Marchfeldes, einem intensiven Ackerbaugebiet gelegen. Der Boden ist en schluffige Lehmboden und wird als Tschernozem alluvialen Ursprungs klassifiziert. Er ist reich an kalkhaltigen Sedimenten. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 10,6 °C und der mittlere jährliche Niederschlag beträgt 538 mm (1980–2009).

Zwei Faktoren werden getestet: (1) Anbausystem (kontinuierlicher Roggenanbau im Vergleich zu einer Dreifelderfruchtfolge von Schwarzbrache – Winterroggen – Sommergerste; (2) Düngung: 1. Kontrolle (ungedüngt), 2. Mineraldünger und 3. Wirtschaftsdünger.

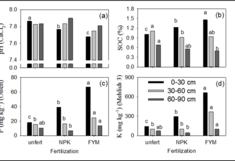

Im Jahr 2011 wurden Nährstoffegehalte in den Bodentiefen 0-30 cm, 30-60 cm und 60-90 cm untersucht. Der pHCaCl2 verringerte sich in der obersten Bodenschicht folgendermaßen: Kontrolle > Mineraldünger > Wirtschaftsdünger . In den folgenden beiden Bodenschichten wurden keine Unterschiede zwischen den Düngevarianten beobachtet (Abbildung 1a).

Der organische Kohlenstoffgehalt (SOC) erhöhte sich in der obersten Bodenschicht folgendermaßen: Kontrolle < Mineraldünger < Wirtschaftsdünger und war in der Kontrolle in einer Tiefe von 30-60 cm höher als mit Mineraldünger und als mit Wirtschaftsdünger in einer Tiefe von 60-90 cm (Abbildung 1b). Die pflanzenverfügbare Gehalte an Phosphor (P, nach Olsen) und Kalium (K, nach Mehlich) waren in 0-30 cm Tiefe folgendermaßen: Kontrolle < Mineraldünger < Wirtschaftsdünger. In 30-60 cm Tiefe waren P und K mit Wirtschaftsdünger höher als in Kontrolle und Mineraldünger. In 60-90 cm Tiefe waren sie höher mit Wirtschaftsdünger höher als mit Mineraldünger.

Nach 105 Jahren gibt es somit deutliche Unterschiede beim pH, TOC (%), verfügbarern P und verfügbares K in der oberen Bodenschicht. In den folgenden zwei Schichten gibt es kaum Unterschiede.

Langzeitversuch BOWAFU

Wasser im Boden ist ein wichtiger Bestandteil des Umweltwasserkreislaufs und ein wesentlicher ökologischer Standortfaktor für das Pflanzenwachstum und den Boden. Die Bestandteile des Bodenwasserregimes beeinflussen die Versorgung der Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen, die Nährstoffauswaschung, die Bodentemperatur und den Ertrag von Nutzpflanzen erheblich.

Im Jahr 2003 wurde in Raasdorf die Wirkung ein dreifaktorielle Dauerversuch etabliert, der die Faktoren Bewässerung, Bodenbearbeitung und Fruchtfolge auf den Ertrag von Mais, Weizen und Erbsen untersucht. Die umfasst 84 Parzellen und eine Versuchsfläche von 2,3 Hektar.

Der Versuchsaufbau erfolgt in einer Spalt-Spaltanlage in dreifacher Wiederholung.

- Großteilstückfaktor: Bewässerung: Dreimalige Bewässerung mit je 40 ml versus unbewässerte Kontrolle

- Mittelteilstückfaktor: Bodenbearbeitung: Pflug (24 cm Tiefe) versus Grubber (15 cm Tiefe).

- Kleinteilstückfaktor: Fruchtfolge. Es gibt drei Fruchtfolgen (1) Mais – Weizen, (2) Mais – Weizen – Gelbsenf als Zwischenfrucht, (3) Mais – Weizen – Gelbsenf als Zwischenfrucht – Erbse – Gelbsenf als Zwischenfrucht.

Fragen des Ertragsaufbaues und der Stickstoffaufnahme und der Stickstoffnutzung und -ausnutzung werden bearbeitet.

Versuch SUSI (SUStainable Intensification)

Durch Kilmawandel, Bevölkerungswachstum sowie der steigenden Preise bei Dünger und Pflanzenschutzmitteln sind bis zum Jahr 2050 Veränderungen in der Landwirtschaft zu erwarten. 2014 startete ein Langzeitversuch im Tullnerfeld mit dem Ziel, ein nachhaltiges Landwirtschaftssystem für das Jahr 2050 zu testen. Die strategischen Ziele des Projekts umfassen die Konstanz von Ertrag und Qualität bei sinkendem Ressourceneinsatz, die Sicherstellung von Ertrag bei größerer Umweltvariabilität (Resilienz), sowie die Konstanz oder Steigerung der Ökoeffizienz.

Operative Ziele beinhalten die Steigerung von Ertrag und Ertragssicherheit durch verschiedene Maßnahmen wie erweiterte Fruchtfolgen, Mischkulturen, Anbau von Winterungen und wärmeliebenden Arten. Eine wichtige Fragestellung des Projekts ist, ob das System "Ackerbau 2050 - Sustainable Intensification" eine Steigerung der Effizienz bei der Faktornutzung, insbesondere von Stickstoff, ermöglichen kann.

Der Versuch wird auf konventionell bewirtschafteten Flächen in Tulln durchgeführt, wobei praxisübliche Technik für Bodenbearbeitung, Bestellung und Ernte verwendet wird. Das Versuchsdesign umfasst eine randomisierte Blockanlage mit echten und unechten Wiederholungen. Zum Untersuchungsprogramm gehören regelmäßige Messungen von Ertrag, Qualität, Bodenbedeckung und anderen Faktoren.