Forschung

Neueste SCI Publikationen

Neueste Projekte

Forschungsprojekt aus §26 oder §27 Mitteln

Laufzeit

: 2025-10-01 - 2028-09-30

Der Wohnpark Alt Erlaa ist eine der größten gemeinnützigen Wohnanlagen Österreichs und ein überregional ausstrahlendes Leitprojekt des sozialen Wohnbaus. Die Zufriedenheit und Bindung der Menschen an ihre Wohnumgebung ist hier überdurchschnittlich hoch. Decarb Alt Erlaa 2 begleitet, aufbauend auf einer vorangegangenen Sondierung, die Möglichkeiten, den Wohnpark Alt Erlaa zu einem klimaneutralen Quartier zu transformieren. Ziel ist es, die Heizung der Wohnanlage umzustellen und das Architekturjuwel zu bewahren.

Derzeit wird die Wohnanlage über mehrere Gaskessel mit Wärme versorgt und befindet sich in einem nicht mehr zeitgemäßem Zustand. Die Wohnanlage bietet mit ihrer ungewöhnlichen Dimension, mit ihrer architekturhistorischen und sozioökonomischen Bedeutung und mit ihrem energieintensiven Baustandard der 1970er und 1980er Jahre, sehr chancenreiche, aber auch sehr herausfordernde Bedingungen für die Entwicklung zu einem klimaneutralen Quartier.

Dieses Demoprojekt begleitet die Umsetzung der Sondierungsergebnisse, die in den kommenden Jahren erfolgen wird.

Mit seiner beachtlichen Dimension ist der Wohnpark geeignet, substanzielle technologische und soziale Innovationen anzustoßen und umzusetzen.

Forschungsprojekt aus §26 oder §27 Mitteln

Laufzeit

: 2025-01-01 - 2027-12-31

Energie- und CO2-Einsparungen durch CCUS, und die Ressourcen- und Energieeffizienz durch Industrielle Symbiose sind zwei wesentliche Lösungsansätze zur Dekarbonisierung der Industrie. Auf Ebene des IEA TCP "Industrial Energy Technologies and Systems" wurde deshalb auf Bestreben des Klima- und Energiefonds, operativ ausgeführt durch das Energieinstitut an der JKU Linz, der Task 21 zuerst etabliert und sodann seither bereits in zwei Perioden geleitet.

Zentrale österreichische Aufgaben in der nun ausgeschriebenen dritten Periode, die zwei Subtasks (#4 Carbon Dioxide Capture in Industry und #5 Facilitation of Industrial Symbiosis) umfasst, sind die Leitung des gesamten Task 21, die Leitung des Subtask 4 sowie die inhaltlichen Beiträge zu beiden Subtasks; hinzu kommen die Disseminations- und Kommunikationserfordernisse österreichischer Erkenntnisse nach außen sowie internationaler Kenntnisse nach Österreich.

Die Subtasks beschäftigen sich mit CO2-Management, rechtlichen Vorgaben zu CCUS, neuen Wertschöpfungsketten und zugehörigen Stakeholdern, der technologischen Integration in der Industrie, Tools zur Ermöglichung der Industriellen Symbiose und einer nichttechnischen Bewertung des Status der Kooperation.

Begleitet werden die internationalen Arbeiten durch eine umfassende nationale Kommunikations- und Disseminationsstrategie, welche die Einbindung der Stakeholder und den bidirektionalen Erkenntnistransport sicherstellt.

Forschungsprojekt aus §26 oder §27 Mitteln

Laufzeit

: 2025-07-01 - 2026-04-30

Der fortlaufende anthropogene Ausstoß von Treibhausgasen treibt den menschengemachten Klimawandel weiter voran. Es besteht ein allgemeiner Konsens von Industrie, Politik und Wissenschaft, dass der weitere Temperaturanstieg limitiert werden muss. Der Bericht des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) beschreibt, dass zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Abkommens neben der Transformation des Energiesystems und der stetigen Reduktion von CO2-Emissionen auch negative CO2-Emissionen erforderlich sein werden. Dabei wird BECCUS (engl.: Bioenergy Carbon Capture and Utilization/Storage) eine Schlüsseltechnologie darstellen, um in den nächsten Jahrzehnten Net-Zero CO2-Emissionen erreichen zu können. Besonderes Potenzial wird dabei der Temperatur Swing Adsorption (TSA) Technologie zugesprochen, welche den Energiebedarf im Vergleich zu State-of-the-Art-Technologien erheblich reduzieren kann. Ein geeigneter Initialimplementierungssektor ist die Lebensmittelindustrie, wo hoher Energiebedarf besteht, aber CO2 auch direkt in Prozessen genutzt werden kann. Das abgeschiedene CO2 kann nicht nur als Emission und unerwünschtes Nebenprodukt in thermischen Umwandlungsprozessen, sondern somit auch ohne CO2-Lagerung als Produkt in einer Wertschöpfungskette betrachtet werden.

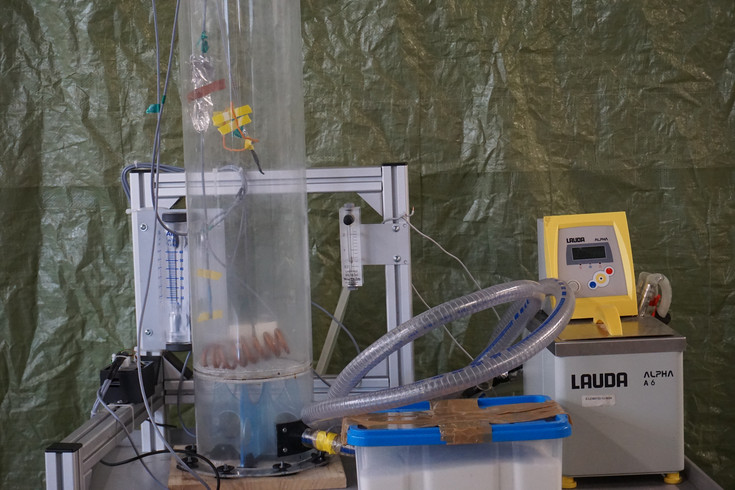

Dafür soll in einem Sondierungsprojekt ein bestehender Laborprototyp adaptiert werden und an einem realen Produktionsstandort in der Lebensmittelindustrie installiert werden, mit dem Ziel Akzeptanz und Robustheit am „Reallabor“ zu testen und zu verifizieren. Damit wird eine Grundlage für die Weiterentwicklung der Technologie im Sinne eines Upscalings und einer Technologievereinfachung geschaffen. Zum Thema Akzeptanz und Robustheit werden Stakeholderworkshops mit Branchenvertretern, möglichst unter Einbeziehung von Vertretern alternativer Lösungskonzepte durchgeführt. Ein weiterer Teil der Sondierung betrifft die Möglichkeiten des späteren Angebots der Technologie bzw. des Technologiepaketes am Markt. Angedacht ist aktuell die erforderliche Anlagentechnik zur CO2 Abscheidung und Versorgung als Gesamtsystem inklusive Betrieb etc. im Paket zu liefern und die gesamten Kosten auf die bereitgestellte Menge an CO2 umzulegen.