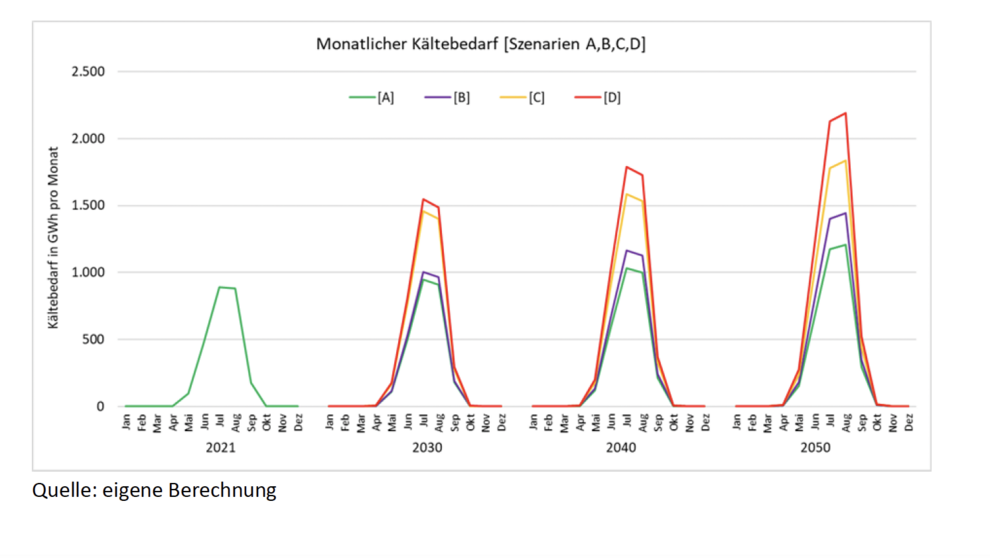

Von 2,5 auf 6,3 TWh: Energiehunger für Kühlung wächst rasant

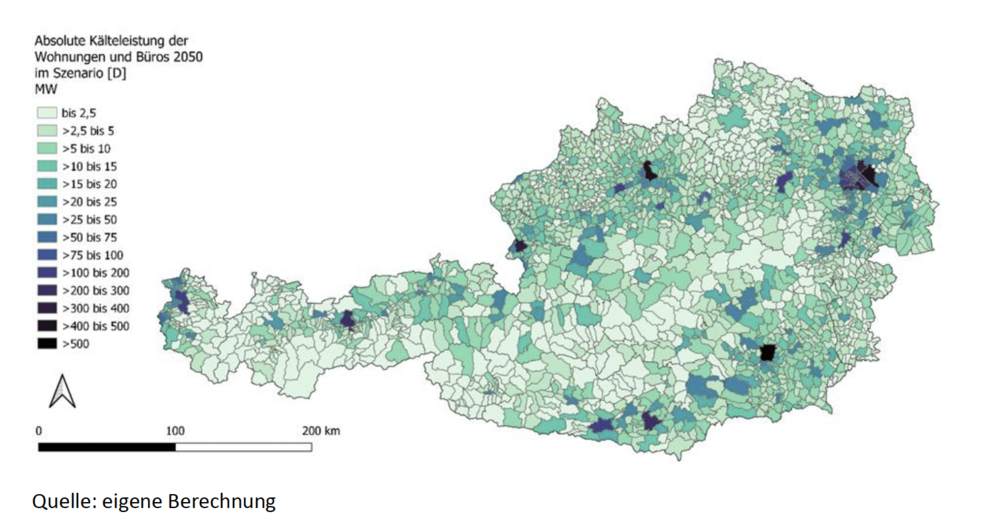

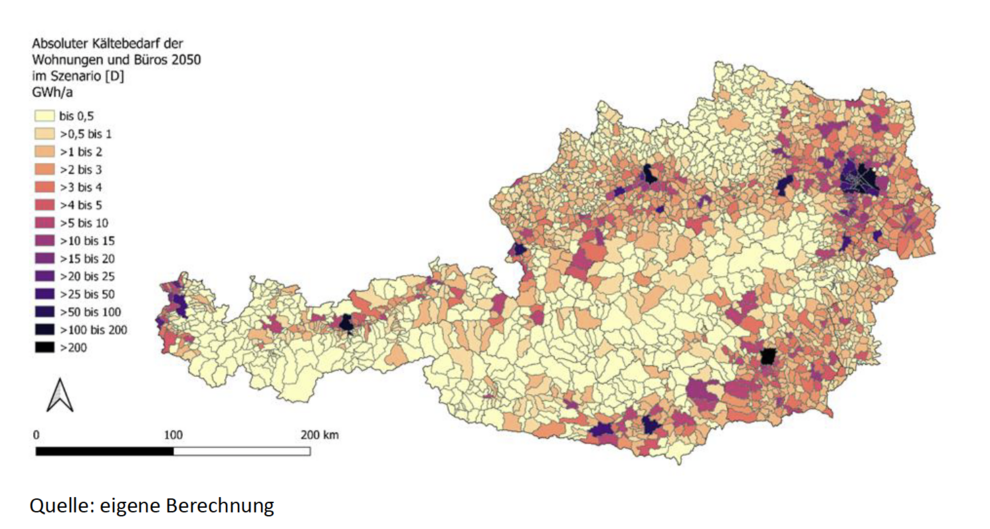

Die Hitze wird zur Herausforderung insbesondere für Städte. Der steigende Kühlbedarf wird getrieben durch Klimawandel, räumliche Dynamik und Urbanisierung sowie wachsenden Wohlstand und den damit verbundenen höheren Komfortansprüchen. „Besonders stark betroffen sind Ostösterreich bzw. die größeren Städte unseres Landes“, betont Lore Abart vom Institut für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung an der BOKU. „Je nach Szenario wird für das Jahr 2050 ein absoluter Kältebedarf von bis zu 6,3 Terawattstunden prognostiziert – verglichen mit dem aktuellen Kältebedarf von 2,5 Terawattstunden (2021) ist dies ein erheblicher Anstieg, der sowohl ökologische als auch ökonomische Konsequenzen hat“. Wohnungen sind dabei für etwa zwei Drittel des absoluten Kältebedarfs verantwortlich, Büros für ein Drittel.

Gebäudequalität ist Schlüsselfaktor

Neben dem Klima und dem Ausmaß an Wohn- und Büroflächen beeinflussen vor allem Fensterqualität und Sonnenschutz, Glasanteil der Fassade sowie Wärmedämmung der Außenwand den Kühlbedarf. Weiters hat das angestrebte Komfortniveau in Innenräumen einen erheblichen Einfluss. Auch die Gebäudenutzung spielt eine große Rolle – etwa im Hinblick auf innere Wärmelasten aus Geräten oder Personenbelegung, die in Bürogebäuden erheblich höher sind als in Wohngebäuden

Die Studie betont, dass nachhaltige, passive Kühlmaßnahmen wie Verschattung, Möglichkeiten der Lüftung oder Sonnenschutzverglasung immer Vorrang vor aktiver Kühlung haben sollten. Erst wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kommen energieintensivere Systeme wie Kompressionskältemaschinen oder Fernkälte in Betracht.

Kältematrix als Werkzeug für Politik und Wirtschaft

Mit einer eigens entwickelten Kältematrix, die der Bestimmung des Kältebedarfs und der Kälteleistung verschiedener Gebäudetypen in Abhängigkeit von den Kühlgradtagen dient, und dank umfangreichem Kartenmaterial zu Kältebedarf und Kälteleistung aller österreichischen Städte und Gemeinden liefert die Studie konkrete Entscheidungsgrundlagen für:

- Klimaschutzmaßnahmen und Klimawandelanpassungsstrategien

- Städteplanung und Bauvorschriften

- Energieversorger und Technologiehersteller

„Die Sommer in Österreich werden heißer – und insbesondere unsere Städte müssen darauf vorbereitet sein. Wer jetzt in Gebäudestandards, Stadtplanung und kluge Kühltechnologien investiert, kann Kosten sparen, den Energieverbrauch senken und den Klimaschutz voranbringen“, so Lore Abart. „Dabei ist angesichts der räumlichen Verteilung von Kältebedarf und Kälteleistung innerhalb Österreichs die Problemlage differenziert zu beurteilen und erscheint für die Formulierung strategischer Überlegungen zum Umgang mit dem Kältebedarf eine räumlich differenzierte Herangehensweise zielführend“.

Die Untersuchung wurde im Rahmen eines umfassenden Forschungsprojekts erstellt und analysiert Szenarien bis 2050, bewertet Technologien und erprobt Maßnahmen in fünf repräsentativen Stadtquartieren. Projektleitung: Institute of Building Research & Innovation ZT GmbH; Projekt- bzw. Kooperationspartner*innen: BOKU Institut für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung, BOKU Institut für Verfahrens- und Energietechnik, Vasko + Partner ZT-GmbH.

![Abbildung 26: Spezifischer Kältebedarf für Wohnungen und Büros insgesamt in Kilowattstunden pro Quadratmeter Bruttogrundfläche und Jahr (kWh/m2,a) für das Szenario [D] im Jahr 2050, generelles Komfortniveau](/fileadmin/_processed_/0/8/csm_Abbildung_26_fcda18e855.png)