I/O-Gas: Integration und Optimierung der Produktion von erneuerbarem Gas aus biogenen Reststoffen

Im kooperativen Forschungsprojekt I/O-Gas wird die thermochemische Umwandlung von biogenen Reststoffen zu einspeisefähigem synthetischem Erdgas und die geeignete Einbindung dieser Prozesse in ein zukunftsfähiges österreichisches Energiesystem erforscht und weiterentwickelt.

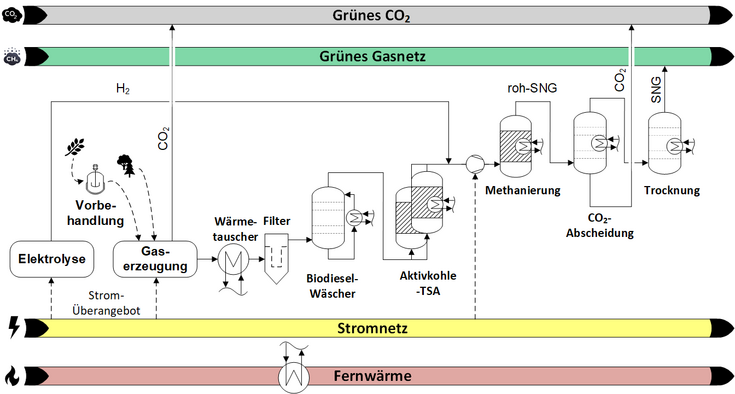

Die schematische Darstellung zeigt den Prozessablauf des Projekts I/O-Gas, in dem durch verschiedene thermochemische Verfahren wie hydrothermale Karbonisierung und Pyrolyse Brennstoffe vorbehandelt werden, um dann in der Gaserzeugung effizienter in erneuerbares Gas umgewandelt werden zu können. Die Prozessschritte der Brennstoffvorbehandlung, Gaserzeugung, Gasreinigung und Methanierung werden dabei optimiert. Überschüssiger Strom kann zur Unterstützung der Gaserzeugung oder zur Wasserstoffproduktion per Elektrolyse genutzt werden. Das erzeugte erneuerbare Gas wird ins grüne Gasnetz eingespeist, CO₂ kann abgetrennt und überschüssige Wärme in ein Fernwärmenetz integriert werden.

Im Zuge des Green Deals sollen die Treibhausgasemissionen der EU bis 2030 um mindestens 55% gegenüber 1990 vermindert werden. Als wesentlicher Beitrag zur Erreichung dieser Ziele wird in Österreich das Erneuerbare-Gas-Gesetz (EGG) vorgeschlagen. Laut Beschluss im Ministerrat vom 21. Februar 2024 sollen bis 2030 jährlich 9,75% oder zumindest 7,5 TWh fossiles Erdgas durch heimisches erneuerbares Gas substituiert werden – im Vergleich dazu lag der Verbrauch in 2022 bei rund 85 TWh. Bereits ab 2024 sind jährlich steigende Grün-Gas-Quoten implementiert, welche von Seiten der Versorger sichergestellt werden müssen – bei Verfehlung sind 150 €/MWh zu zahlen. Die Gaserzeugung in der Zweibettwirbelschicht (DFB) ist für die Umwandlung von holzartiger Biomasse zu Produktgas und Nutzung dessen für die Strom- und Wärmegewinnung Stand der Technik. Für die Erzeugung von synthetischem Erdgas (SNG) gilt das Produktgas aus der DFB-Gaserzeugung aufgrund des vergleichsweise hohen H2/CO-Verhältnisses, dem hohen CH4-Anteil und der nicht vorhandenen N2-Verdünnung als sehr geeignet. Projekte zur SNG Erzeugung aus holzartiger Biomasse in Güssing, AT (1 MWSNG), Göteborg, SE (20 MWSNG) und Lyon, FR (500 kWSNG) haben die technische Machbarkeit demonstriert. Trotzdem konnte sich die Technologie bisher nicht durchsetzen. Die größten zu lösenden Fragestellungen, welche im Zuge des Projekts I/O-Gas durch experimentelle, analytische und simulative Ansätze beantwortet werden sollen, lassen sich in folgende Teilprozesse gliedern:

Durch die Kopplung der Gaserzeugung mit Vorbehandlungsprozessen wie z.B. hydrothermaler Karbonisierung kann das Brennstoffpotential auch auf biogene Reststoffe mit einem hohen Anteil an niedrigschmelzenden Aschebestandteilen erweitert werden. Alleine der Einsatz von strohartiger Biomasse in der DFB-Gaserzeugung könnte in Österreich zu einer SNG-Produktionssteigerung von etwa 11 TWh/a führen – weitere Einsatzstoffe sind möglich. Durch geeignete Sektorkopplung mit dem Energiesystem unter Verwendung von z.B. Elektrolyse-H2 kann der Kohlenstoffnutzungsgrad zum derzeitigen Stand der Technik in etwa verdoppelt werden. Die SNG-Produktgestehungskosten können mit den vorgeschlagenen Lösungen deutlich gesenkt werden und liegen dann nach derzeitigem Stand des Wissens unter der Hälfte der im Rahmen des Erneuerbare-Gas-Gesetzesentwurfs vorgesehenen Strafzahlungen von 150€/MWh. |

Projektleitung

Florian Benedikt, Ass.Prof. Dipl.-Ing.Dr.

- Assistenzprofessor/in

- Institut für Verfahrens- und Energietechnik

- florian.benedikt@boku.ac.at

- Telefon

- +43 1 47654-89313

- Postadresse

-

Verfahrens- und Energietechnik

Muthgasse 107/I (Muthgasse 107)

1190 Wien

Weiterführende Links

Projekt- und Kooperationspartner

Danksagung

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Energieforschungsprogramms 2023 durchgeführt.