Der Gebäudebestand verbraucht aktuell rund 80 % der gesamten Energie, die für Raumheizung benötigt wird. Entsprechend zählt die thermische Sanierung bestehender Gebäude zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Die derzeit eingesetzten Methoden und Systeme sind häufig nicht kreislauffähig, und es kommen überwiegend erdölbasierte Produkte zum Einsatz.

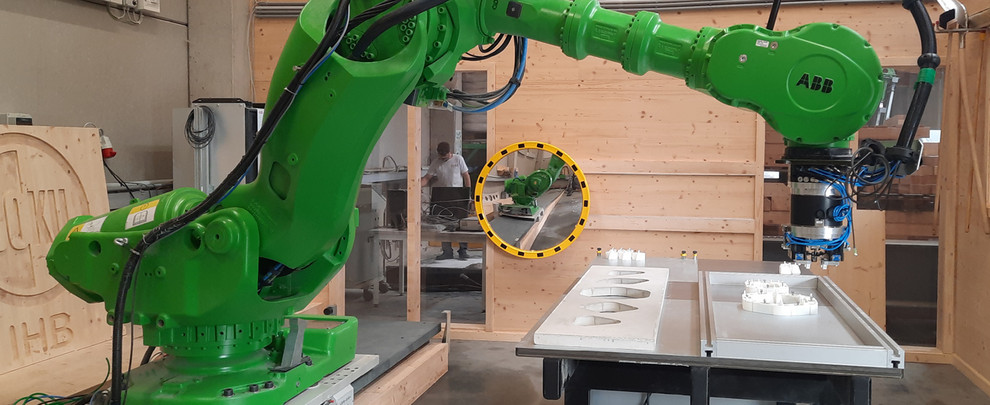

Die BOKU University forscht daher an seriell vorgefertigten Elementen aus nachwachsenden Rohstoffen als nachhaltige Alternative. Bislang werden Holzrahmenelemente überwiegend manuell geplant – unterstützt von digitalen Zeichenprogrammen – und nach wie vor von Hand gefertigt. Dieser aufwendige Prozess bindet viel Personal, das immer knapper wird.

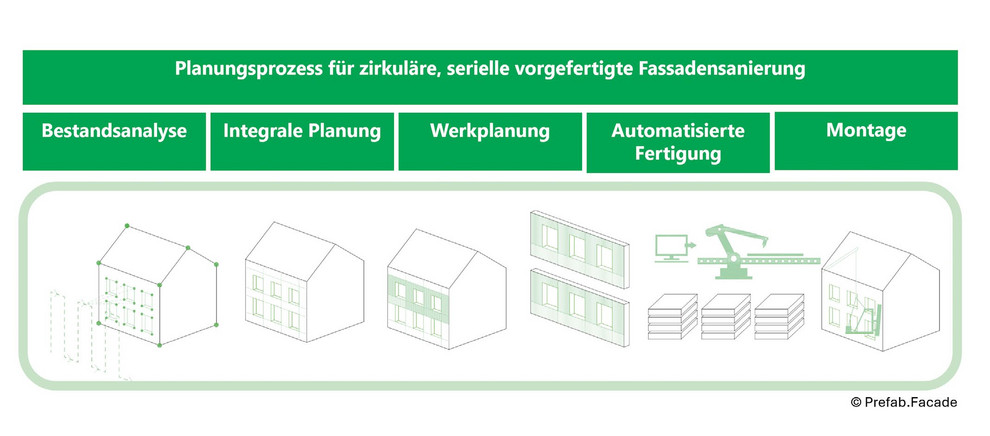

Im Projekt Prefab.Facade entwickelt ein BOKU-Forschungsteam gemeinsam mit 16 Partnerinstitutionen aus der Privatwirtschaft sowie dem Projektträger, dem ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich, innovative Wege, um Planung, Herstellung und Montage von Holzfassaden nicht nur schneller und kostengünstiger, sondern vor allem nachhaltiger zu gestalten.

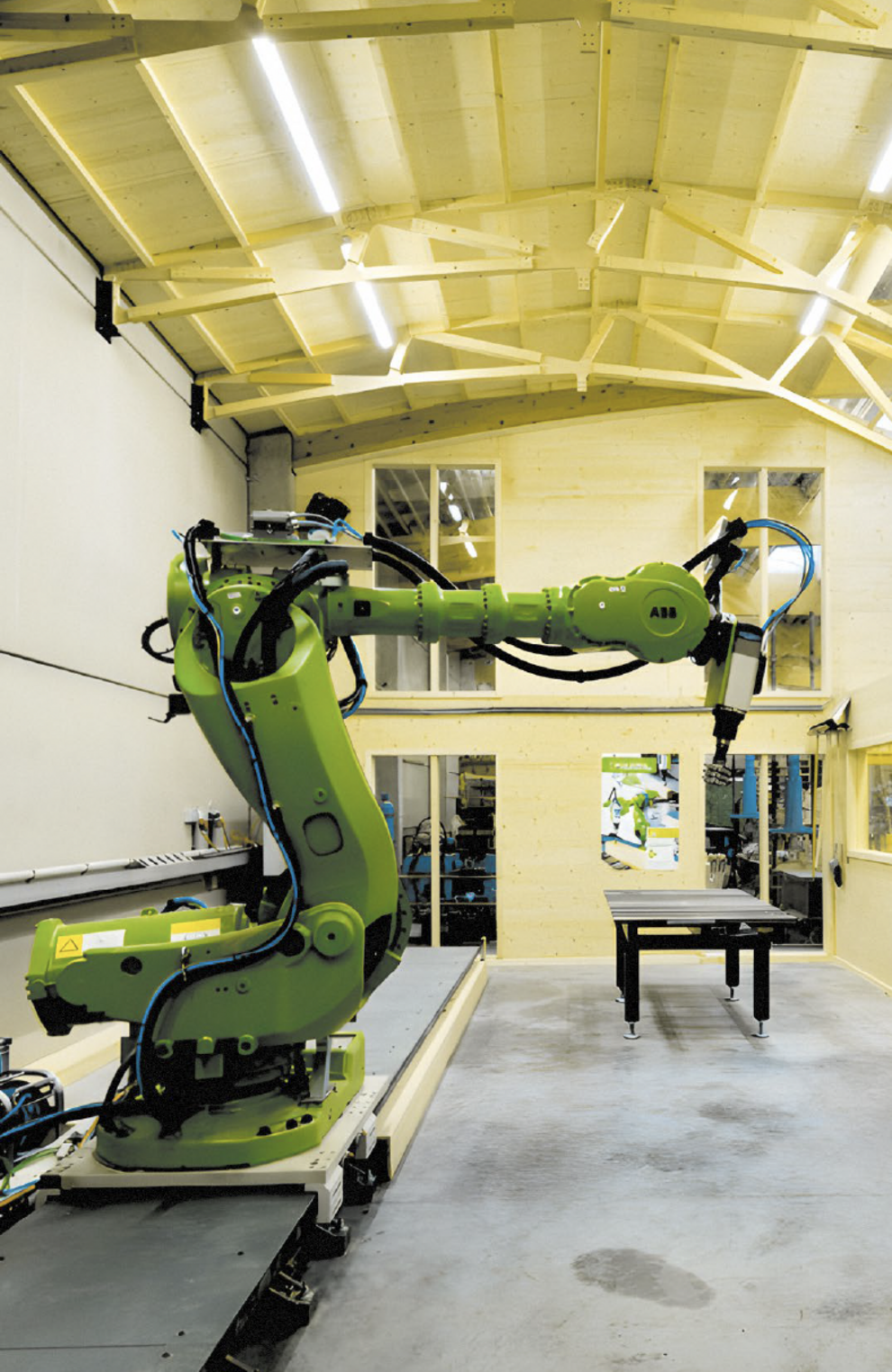

Roboter machen Fassadenbau konkurrenzfähig

„Den Prozess gibt es schon länger, das Problem war jedoch stets, dass er zu teuer war. Wir wollten herausfinden, wie man ihn effizienter gestalten und dadurch auch wirtschaftlich konkurrenzfähiger machen kann“, erklärt BOKU-Studienleiter Benjamin Kromoser vom Institut für Hochbau, Holzbau und Kreislaufgerechtes Bauen.