Projektergebnisse GLASGrün

GLASGRÜN - Regulierung von Klima, Energiebedarf und Wohlbefinden in GLASverbauten durch bautechnisch integriertes, vertikales GRÜN

Das Forschungsprojekt GLASGrün ist erfolgreich abgeschlossen und konnte innovative Lösungen für die nachträgliche Begrünung von Glasfassaden an Gewerbegebäuden entwickeln und implementieren. Damit wurde ein wesentlicher Beitrag geleistet zur:

- Reduktion sommerlicher Wärmeeinträge

- Verbesserung des Mikroklimas

- thermischen Komforts im Innen- und Außenbereich.

Aspekte, die in der Bauwerksbegrünung bislang kaum adressiert wurden.

Im Rahmen von GLASGrün wurde ein systematischer Ansatz verfolgt, um verschiedene Grünverschattungssysteme zu entwickeln und an zwei Demo-Standorten umzusetzen: einer MPREIS-Baguette-Filiale in Söll | Tirol sowie einem Bürogebäude der TB Obkircher OG in der Kreuzgasse | 1180 Wien. Hierfür wurden vier sommergrüne Kletterpflanzenarten ausgewählt und standortgerecht integriert. Ziel war es, tragfähige, der Fassade vorgelagerte Konstruktionen als Kletterhilfen zu entwerfen, die sowohl die architektonischen Anforderungen als auch die Bedürfnisse der Pflanzen berücksichtigen.

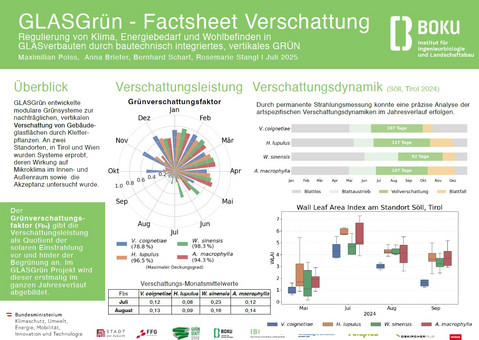

In Söll wurden an der Nordwest- und Südostfassade der Filiale Rankhilfen aus gebogenem Bandstahl sowie einfachem Baustahlgitter installiert. Hier ranken an beiden Expositionen Vitis coignetiae, Humulus lupulus, Wisteria sinensis und Aristolochia macrophylla. In der Vegetationsperiode von 2024 wurden hier beachtliche Deckungsgrade der Zielfläche (=Fassadenfläche) von über 90% und Wand-Blattflächenindizes von bis zu 5.9 gemessen. Am Wiener Standort wurde eine Stahlrohrrahmenkonstruktion mit Querverbindungen und nach unten offenen Pflanztrögen ergänzt. Dort wurde Wisteria sinensis gepflanzt und durch gezielte Pflege wird eine flächig deckende Fassadenbegrünung entwickelt.

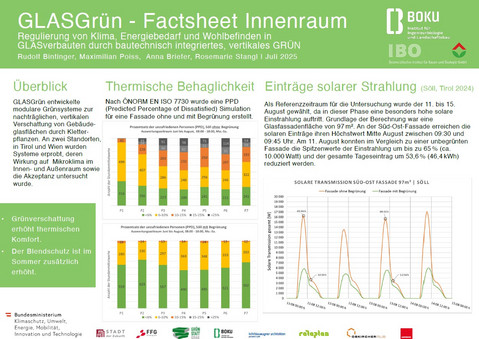

An beiden Standorten wurde Sensortechnik installiert zur permanenten Erhebung solarer Einstrahlung vor und hinter der Begrünung, sowie relevante Wetter- und Temperaturdaten zu erfassen. Zusätzlich erfolgten regelmäßige manuelle Messkampagnen in den Vegetationsperioden 2023 und 2024, wo wichtige Parameter wie Deckungsgrad, Wand-Blattflächenindex und stomatäre Leitfähigkeit erhoben wurden. Damit konnte eine valide Datenbasis für die Wirksamkeit der Begrünung geschaffen werden und ein Beitrag zur spärlichen Datenlage dieser Parameter von vertikalem Gebäudegrün geleistet werden.

Die thermischen Simulationen durch Rudolf Bintinger (IBO) belegten, dass bereits im dritten Standjahr am Standort Söll eine Reduktion der solaren Transmission auf etwa 10 % erreicht werden konnte. Dies führte zu einer Verringerung des sommerlichen Wärmeeintrags ins Gebäude um bis zu 67 % und zu einer spürbaren Verbesserung des thermischen Komforts.

Darüber hinaus konnten artspezifische Grünverschattungsfaktoren (Fbs – engl. Bioshading Coefficient) ermittelt werden, die zukünftig als Bemessungsgrundlagen für die Beschattungsleistung von vertikalem Grün im Energieausweis genutzt werden können. Dies stellt eine bedeutende Weiterentwicklung dar, da solche Kennwerte bisher in der internationalen Fachliteratur in dieser Form nicht verfügbar waren.

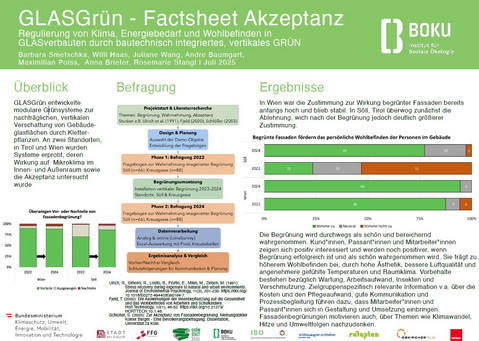

Der begleitende Nutzer*innen- und Passant*innenbefragungen des Teams BOKU-SEC zeigten eine insgesamt sehr positive Wahrnehmung der Begrünungsmaßnahmen hinsichtlich Ästhetik, Kühlung und Lufthygiene.

Durch die Fortführung des Monitorings im Rahmen einer Masterarbeit am BOKU-Institut IBLB können die Ergebnisse am Wiener Standort auch über die ursprüngliche Projektlaufzeit hinaus erhoben werden.

Die beiden im Projekt entwickelten Leitfäden „GLASGrün-Leitfaden und Variantenkatalog“ sowie „GLASGrün-Pflegeleitfaden“ bieten praxisnahe Werkzeuge für die Planung, Einreichung und Pflege von vertikalem Gebäudegrün an Glasfassaden und tragen dazu bei, diese als wirksame Maßnahme zur Klimawandelanpassung und Energieeffizienz im urbanen Raum zu etablieren.

Projektinfo: GLASGrün

Forschungsprogramm: FFG, Stadt der Zukunft, 7. Ausschreibung

Projektdauer: August 2021 – März 2025 (kostenneutral verlängert)

Projektkoordinator: Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (IBLB), BOKU University Wien

Projektpartner*innen: Institut für soziale Ökologie (SEC), BOKU University Wien; Institut für Bauen und Ökologie GmbH (IBO); GRÜNSTATTGRAU Forschungs- und Innovations GmbH (GsG); RATAPLAN-ARCHITEKTUR ZT GMBH; lichtblauwagner architekten generalplaner ztgmbh; MPREIS Warenvertriebs GmbH

Weiterführende Projekt-Publikationen:

Poiss, M., Briefer, A., Scharf, B., Spörl, P., & Stangl, R. (2025): Vertical Greenery as Natural Shading of Glass Facades: Bioshading Coefficients for 4 Climbing Plant Species for Assessment of Shading Performance. Building and Environment, 113399. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113399

Stangl R., Briefer A., Poiss M., Wultsch T., Scharf B., Pitha U., Smetschka B., Haas B., Bintinger R., Lipp B., Wagner S., Huber G., Maus K, Formanek S. (2025): GLASGrün Regulierung von Klima, Energiebedarf und Wohlbefinden in GLASverbauten durch bautechnisch integriertes, vertikales GRÜN. GLASGrün Projektbericht im Rahmen des Programms Stadt der Zukunft. Berichte aus Energie und Umweltforschung.

https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2025-60a-glasgruen.pdf

Briefer A., Poiss M., Wultsch T., Scharf B., Pitha U., Smetschka B., Haas B., Bintinger R., Lipp B., Wagner S., Huber G., Maus K, Formanek S., Stangl R. (2025): GLASGrün-Leitfaden und Variantenkatalog zum wirksamen Einsatz von Vertikalbegrünungen bei Gebäuden mit Glasflächen. Projekt GLASGrün. Projektbericht im Rahmen des Programms Stadt der Zukunft. Berichte aus Energie und Umweltforschung.

https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2025-60b-glasgruen-leitfaden-varianten.pdf

Poiss M, Briefer A., Wultsch T., Scharf B., Pitha U., Stangl R. (2025): GLASGrün-Pflegeleitfaden zum wirksamen Einsatz von Vertikalbegrünungen bei Gebäuden mit Glasflächen. Projekt GLASGrün. Projektbericht im Rahmen des Programms Stadt der Zukunft. Berichte aus Energie und Umweltforschung.

https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2025-60c-glasgruen-pflegeleitfaden.pdf

Bei Fragen zum Forschungsprojekt GLASGrün wenden Sie sich bitte an anna.briefer(at)boku.ac.at